|行业新闻

团购报名

团购报名

|行业新闻

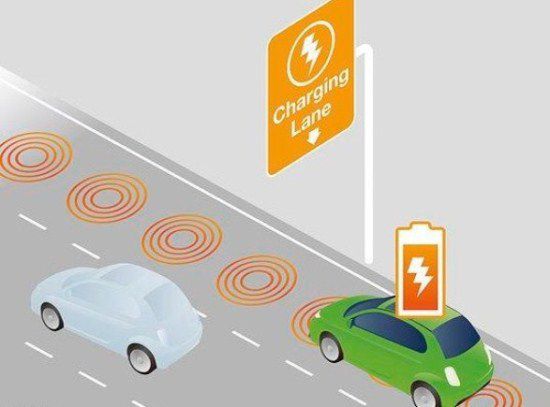

“无线充电”这个词大家一定不陌生,很早就在手机领域大显身手了。记得**次见无线充电的手机是在2010年,一款惠普的手机,当时小编看到这样的功能简直是惊呆了。时间过去了9年,马路上的汽车有很多都变成了电动的,无线充电技术也随之出现在汽车上。然而,静态无线充电对于汽车来说与有线充电同样存在着充电频繁、续航里程短、电池用量大且成本高昂等问题。特别是对于电动巴士一类的公交车辆,其连续续航能力格外重要。在这样的背景下,电动汽车动态无线充电技术应运而生,通过非接触的方式为行驶中的电动汽车实时地提供能量供给。

先要了解动态无线充电是怎么回事,还是从普通的无线充电说起。我们知道无线充电靠的是电流和磁场的电磁感应。没错,就是初中物理学的那个电磁感应。

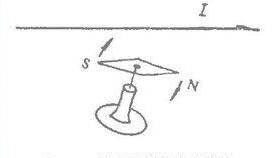

1819年,丹麦科学家奥斯特观察到一段导线上如果通有电流,四周就会产生磁场。后来人们发现,将导线围成环状,甚至绕成线圈,产生的磁场将会更强、更集中,这称为电流磁效应。

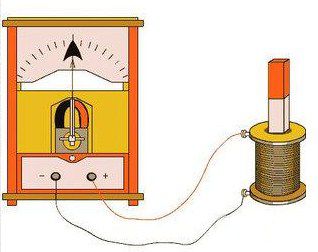

那么如何让电和磁发生作用,稳定地给我们输出电流呢?我们需要两个线圈,把一个线圈通上电,那么这个线圈周围就有了磁场;接着我们将另一个线圈靠过去,那么这个线圈就有了电流。电流引导到电池内,就可以完成无线充电了。运用到汽车领域,这就是电磁感应式无线充电。我们给位于地面的线圈通上交流电,随着电流大小和方向的改变,线圈周围的磁场强弱和方向也不断改变,形成一个交互磁场。这时车辆底盘的线圈就处在一个不断变化的磁场中,线圈内部会产生一个交互电流,通过一系列电路整流后,实现给电池充电。

磁场共振,就是初级线圈产生一个以固定频率振动的磁场即谐振磁场,然后让次级线圈磁场的振动频率与之相同,产生共振,*终实现能量转移。2007年,麻省理工学院的研究团队通过一个电磁共振器成功点亮了一个2m开外的60W灯泡。

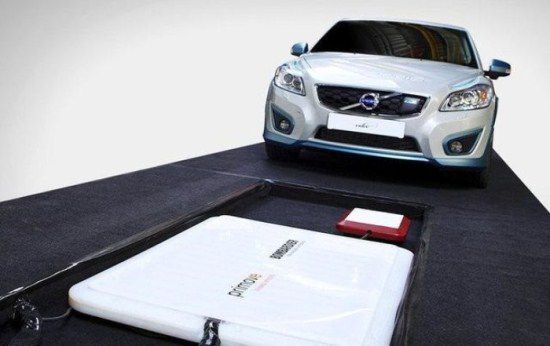

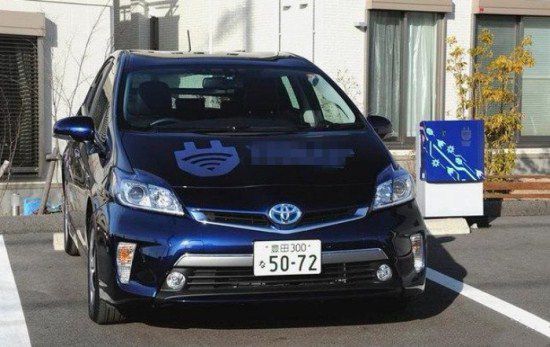

丰田在2012年就做过实验,在一辆插电式混合动力的普锐斯上,增加了一个可按照一定频率振动的次级线圈。停车位上有一个谐振磁场,当它们都按照相同的频率振动时,次级线圈就能将谐振磁场的电流转换过来。这个无线供电系统的输出功率为2kW。使用频带是在国际上取得共识的85kHz,电力传输效率约为80%。在这个验证实验中,地面的谐振磁场与车辆底部的次级线圈的距离约为15cm左右。水平错位的**允许范围是一条轮胎的宽度(20cm左右)。采用磁共振效应实现地面充电垫与电动车充电板之间的能量传输,这套充电系统功率可达20kW,充满85kWh的特斯拉MODEL S P85的电池组大约需要5h。

团购报名

团购报名

阿维塔科技

阿维塔科技

AITO 问界

AITO 问界

埃安

埃安

奥迪(进口)

奥迪(进口)

Audi Sport

Audi Sport

阿娜亚汽车

阿娜亚汽车

AITO 问界

AITO 问界

北京汽车

北京汽车

北京现代

北京现代

比亚迪王朝

比亚迪王朝

宝马

宝马

北京奔驰

北京奔驰

宝骏

宝骏

宾利

宾利

宝马MINI

宝马MINI

保时捷

保时捷

北汽制造

北汽制造

本田(进口)

本田(进口)

奔驰(进口)

奔驰(进口)

宝马M

宝马M

别克(进口)

别克(进口)

北汽瑞翔

北汽瑞翔

比亚迪海洋

比亚迪海洋

北京越野

北京越野

布加迪

布加迪

北京吉普

北京吉普

北汽瑞丽

北汽瑞丽

长安福特

长安福特

长安汽车

长安汽车

长安马自达

长安马自达

长城汽车

长城汽车

长城汽车

长城汽车

长安铃木

长安铃木

长安欧尚

长安欧尚

长安凯程

长安凯程

创维汽车

创维汽车

橙仕汽车

橙仕汽车

长安启源

长安启源

东风乘用车

东风乘用车

东风风行

东风风行

东风雪铁龙

东风雪铁龙

东风小康

东风小康

东风小康

东风小康

东风英菲尼迪

东风英菲尼迪

东风日产

东风日产

东风日产

东风日产

DS汽车

DS汽车

大众(进口)

大众(进口)

东风本田

东风本田

东风标致

东风标致

道奇(进口)

道奇(进口)

东风御风

东风御风

东风新能源

东风新能源

大运汽车

大运汽车

电动屋

电动屋

东风汽车

东风汽车

东风奕派

东风奕派

大迪汽车

大迪汽车

大众汽车安徽

大众汽车安徽

东风汽车

东风汽车

道奇(进口)

道奇(进口)

二一二越野车

二一二越野车

飞凡汽车

飞凡汽车

福建奔驰

福建奔驰

福特(进口)

福特(进口)

福田汽车

福田汽车

丰田(进口)

丰田(进口)

法拉利

法拉利

方程豹

方程豹

firefly萤火虫

firefly萤火虫

菲亚特(进口)

菲亚特(进口)

广汽三菱

广汽三菱

广汽传祺

广汽传祺

广汽本田

广汽本田

广汽丰田

广汽丰田

广汽讴歌

广汽讴歌

广汽中兴

广汽中兴

光冈自动车

光冈自动车

华晨雷诺

华晨雷诺

海马汽车

海马汽车

黄海汽车

黄海汽车

合创汽车

合创汽车

华晨新日

华晨新日

恒润汽车

恒润汽车

昊铂

昊铂

华东汽车

华东汽车

华晨宝马M

华晨宝马M

悍马

悍马

华普汽车

华普汽车

华晨华颂

华晨华颂

ICAR

ICAR

INEOS

INEOS

吉利几何

吉利几何

吉利汽车

吉利汽车

江淮汽车

江淮汽车

捷途

捷途

吉普

吉普

捷豹

捷豹

江铃汽车

江铃汽车

江西五十铃

江西五十铃

江铃福特

江铃福特

江淮卡车

江淮卡车

江铃集团新能源

江铃集团新能源

Polestar极星

Polestar极星

极狐汽车

极狐汽车

吉麦新能源

吉麦新能源

捷尼赛思

捷尼赛思

极氪

极氪

吉利雷达

吉利雷达

吉利银河

吉利银河

极石汽车

极石汽车

江淮瑞风

江淮瑞风

吉麦新能源

吉麦新能源

吉祥汽车

吉祥汽车

凯迪拉克

凯迪拉克

凯翼汽车

凯翼汽车

开瑞汽车

开瑞汽车

昆山专用汽车制造厂

昆山专用汽车制造厂

卡尔森

卡尔森

康迪电动汽车集团

康迪电动汽车集团

焜驰汽车

焜驰汽车

LUXEED 智界

LUXEED 智界

理想汽车

理想汽车

林肯

林肯

雷克萨斯

雷克萨斯

兰博基尼

兰博基尼

领克

领克

劳斯莱斯

劳斯莱斯

零跑汽车

零跑汽车

岚图汽车

岚图汽车

路特斯

路特斯

雷诺 江铃集团

雷诺 江铃集团

乐道

乐道

LEVC

LEVC

莲花汽车

莲花汽车

LOCAL MOTORS

LOCAL MOTORS

路虎(进口)

路虎(进口)

名爵

名爵

玛莎拉蒂

玛莎拉蒂

梅赛德斯-AMG

梅赛德斯-AMG

梅赛德斯-EQ

梅赛德斯-EQ

猛士科技

猛士科技

梅赛德斯-迈巴赫

梅赛德斯-迈巴赫

MAEXTRO 尊界

MAEXTRO 尊界

摩登汽车

摩登汽车

南京依维柯

南京依维柯

哪吒汽车

哪吒汽车

南京菲亚特

南京菲亚特

南京汽车改装厂

南京汽车改装厂

欧拉ORA

欧拉ORA

欧铃汽车

欧铃汽车

奇瑞汽车

奇瑞汽车

奇瑞新能源

奇瑞新能源

奇瑞捷豹路虎

奇瑞捷豹路虎

起亚(进口)

起亚(进口)

骐铃汽车

骐铃汽车

骐蔚汽车

骐蔚汽车

奇瑞汽车

奇瑞汽车

奇瑞万达客车

奇瑞万达客车

庆铃五十铃

庆铃五十铃

荣威

荣威

日产(进口)

日产(进口)

瑞驰新能源

瑞驰新能源

睿蓝汽车

睿蓝汽车

仁拓博歌

仁拓博歌

如虎

如虎

上汽通用别克

上汽通用别克

上汽大众

上汽大众

上汽通用雪佛兰

上汽通用雪佛兰

斯柯达

斯柯达

SWM斯威汽车

SWM斯威汽车

上汽大通

上汽大通

斯巴鲁

斯巴鲁

smart

smart

思皓

思皓

上汽奥迪

上汽奥迪

深蓝汽车

深蓝汽车

上汽通用五菱

上汽通用五菱

赛力斯蓝电

赛力斯蓝电

STELATO 享界

STELATO 享界

三马名车

三马名车

双环汽车

双环汽车

萨博

萨博

世爵

世爵

赛麟(进口)

赛麟(进口)

SRT

SRT

沈阳金杯

沈阳金杯

上汽通用五菱

上汽通用五菱

特斯拉中国

特斯拉中国

腾势汽车

腾势汽车

坦克

坦克

特斯拉(进口)

特斯拉(进口)

TECHART

TECHART

天津汽车

天津汽车

蔚来

蔚来

沃尔沃亚太

沃尔沃亚太

魏牌

魏牌

五菱工业

五菱工业

威兹曼

威兹曼

沃尔沃(进口)

沃尔沃(进口)

星途

星途

小鹏汽车

小鹏汽车

现代(进口)

现代(进口)

厦门金龙

厦门金龙

小虎

小虎

现代N

现代N

新特汽车

新特汽车

星海狮

星海狮

一汽奥迪

一汽奥迪

一汽-大众

一汽-大众

一汽丰田

一汽丰田

一汽奔腾

一汽奔腾

悦达起亚

悦达起亚

一汽红旗

一汽红旗

野马汽车

野马汽车

一汽海马

一汽海马

远程

远程

仰望

仰望

英菲尼迪(进口)

英菲尼迪(进口)

一汽-大众捷达

一汽-大众捷达

雅迪

雅迪

英力士掷弹兵

英力士掷弹兵

永源汽车

永源汽车

一汽通用

一汽通用

一汽欧朗

一汽欧朗

裕路汽车

裕路汽车

中国重汽VGV

中国重汽VGV

郑州日产

郑州日产

知豆电动车

知豆电动车

中兴汽车

中兴汽车

智己汽车

智己汽车

智锐汽车

智锐汽车

郑州日产

郑州日产

众泰汽车

众泰汽车

浙江卡尔森

浙江卡尔森